埼玉県八潮市の下水道陥没事故に伴い、全国各地で下水道管の調査が始まっています。

昨日は残念なことに、同じ埼玉県の行田市において、下水道管の調査をしていた業者の4名が下水道管内にて硫化水素による重大な労災事故、死亡災害が起きてしまいました。

弊社においても、下水管内や槽内作業というのは、定期的に行っております。今のところ事故は起きた事はありません。創業からの長い歴史のなかで、こういった酸欠や硫化水素に関わる労災事故は起きていないのです。

今回の下水道管の調査業務で4人もの人命が失われる事になったのは、申し訳ないですが、下水道管内や槽内作業に対する未熟が生んだものです。

全国的に一斉に下水管調査が実施される事になったわけですが、本来であれば、衛生社や下水道管の清掃業者に調査依頼をすることが望ましいのです。下水道は、建設業の許可の種類で言うと土木工事に分類されます。しかしながら、一般的な土木業者は下水管内での作業を普段からしているわけではありません。

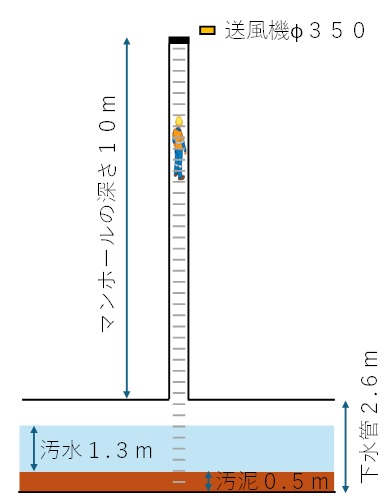

事故現場の写真を見ると、送風機が1台のみ置いてあるだけでした。それは事故起きるべきして起きます。φ600mmのマンホールが10mも地下に伸びていてそこから下水管の深さが2.6mもあるわけです。そこに、汚水が1.8m(汚泥50cm)が停滞している状況です。ここに送風機1台で降りていくのは無謀という物です。

参考までに、縮尺をあわせてイメージ図を作成してみました。

図で見るとわかりやすかと思いますが、上部からの送風機による換気ではとても追いつかない現場状況です。また、消防が救出に行った際の硫化水素の測定値は30ppmとのことです。10ppmを超えた場合は原則作業禁止です。送風機をかけても数値が低下しない場合においては、エアラインマスク(送気マスク)で、外部から新鮮な空気をホースをつないだマスクを装着して作業をしなければなりません。今回の現場状況であればエアラインマスクの着用が必須だったわけです。また、ハシゴを降りる際には、安全ブロックと言われる墜落防止用具も必要だったわけです。

救出に行った消防の人は大変であったと想像できます。消防の人が使うのは、ボンベの為、狭いマンホール内では身動きがしにくく、さらに要救助者は水没していたはずです。

今回の事故を教訓として、市町村をはじめとする行政機関は、下水道の調査を委託する際には、適切な装具を保有しているかを確認する必要があると思います。

何故かと言うと、そもそも、エアラインマスクやボンベ、10m以上の深い位置の酸素・硫化水素の測定器を保有している会社はほとんどないのです。

おそらく一宮市内においても、多くても3社くらいしかエアラインマスクや緊急時用のボンベと人命救助用ハーネスは所有していないはずです。もちろん弊社には、ありますが、これを使うような危険な現場は、そうそうあるものではなく、一般の従業員は見たこともなく、私しか存在は知らないと思われます。が、いざという作業時に備えて、このような特殊な槽内作業用具も保有しているのですよ。というか、昔はこういった物をきちんと揃えていないと、危険な下水道管作業等は請け負うことができなかったのです。

参考までに、安全ブロック・エアラインマスク・マンホール内救助用ハーネスは下図です。